<当パークシティのハザード/リスク>

a)想定震度

横浜市の震度ハザードマップによると、当パークシティ周辺の想定震度は以下のとおり。

| 元禄型関東地震 | 震度6強 |

| 東京湾北部地震(首都直下型地震) | 震度5強 |

| 南海トラフ巨大地震 | 震度5強、F棟で6弱 |

一方、東日本大震災に当パークシティが経験した震度は「震度4」(注1)であり、「震度6強」は東日本大震災の時の揺れの10~17 倍以上(注2、最大加速度で比較)の揺れとなります。

高層階での震度については、地上で「震度5強」の揺れに対し、10階では震度階級で最も厳しい「震度7」になる(注3)として実験が行われています(注4)。また、東京消防庁のアンケート調査では11階程度から家具類の移動の発生割合が高くなっています(注4)。

このため、家具の転倒防止には特段の措置が必要です。また震度6強の場合、水道・排水管が損傷する事態も想定する必要があります。

なお、SRC 構造14 階建てである当パークシティ建物の固有周期は、日本建築学会の式によると約0.7 秒(注5)であり、長周期地震動の範囲からは外れています。

注1) 災害時地震・津波速報-平成23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震(気象庁、2011 年8月17 日)

注3)あなたは何階に住んでいますか? 1階は震度5強でも10階では震度7!? 高層ビルの危険を実験で検証(防災科学技術研究所の実大三次元震動破壊実験施設(E-ディフェンス)を用いた検証実験)

注4)平成23年度長周期地震動等に対する高層階の室内安全対策専門委員会報告書(東京消防庁、2012年2月)のp.52、図3-1-9

注5)上記資料のp.49の図3-1-2

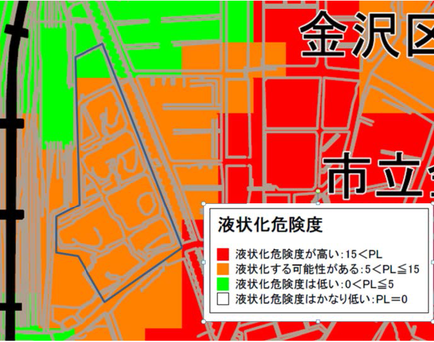

b)液状化現象

当パークシティの全域で液状化の可能性があります(液状化可能性指数 PL:5~15)。液状化面積率は18% 注6)。もし地中に埋められたライフライン(電線、水道管、下水管、ガス管)が破損すると、ライフラインが使用できない期間が長期化します。

出典6)「南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定 第3部被害想定手法」(平成25年5月14日。東京都防災ホームページ)のp.3-9

c)浸水(津波、内水浸水及び高潮)

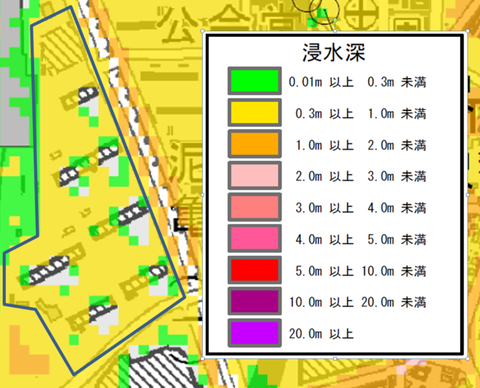

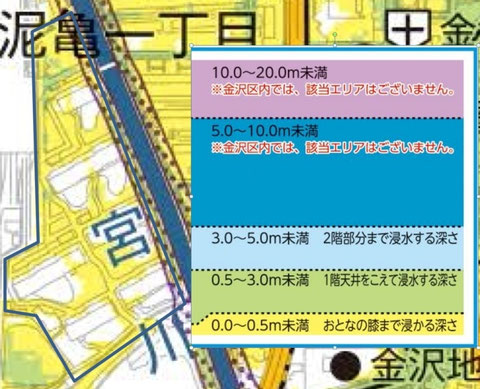

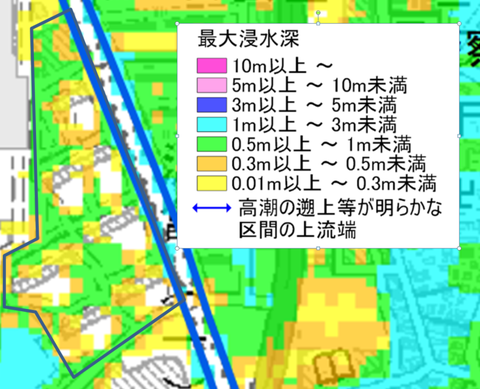

神奈川県の津波ハザードマップによると、各棟で浸水30cm~1mとなっています(下図左の黄)。

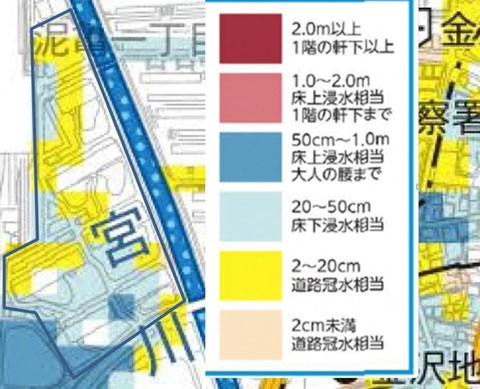

また、内水浸水(下水道からの氾濫)ハザードマップによると、ゲート付近で50cm~1m(下図右の濃い青)、A 棟・C 棟で20cm~50cm(同じく薄い青)、その他の棟では20cm~浸水なし(同じく黄または白)となっています。

さらに、高潮ハザードマップが2024年に改訂され、当パークシティの各棟玄関前の道路で50cm~1mの浸水が想定されるようになりました(下図右の緑色)。

これらの津波、洪水、内水、高潮による浸水こが当パークシティ内に及ぼす影響は表1の通り。本表は再調査する必要あり。

表1 浸水(津波、洪水、内水、高潮)の影響

|

浸水深さと

ハザード |

30cm(すべてのハザード) |

50cm(津波、洪水、高潮、 A/C棟のみ内水浸水) |

1m(津波、高潮、 ゲート付近のみ内水浸水) |

|

|

共 用 部 分 |

各階段SK室 コンセント |

階段照明の停電 | エレベータ停止(ピットが冠水) | 全棟停電 |

|

主幹盤室・ ピロティ壁 |

- | インターネット機器が停止 |

火災探知・ガス検知・エレベータ を含め全棟停電 |

|

| 変電設備室 | - | - | 全棟停電(復旧は容易) | |

| 専有部分(住居部) | - | インターネットが停止 |

床上浸水の範囲外。避難は必要 住居内は全て停電 |

|

| 管理センター |

非常電源、火災監視盤、放送盤 も含め全て停電 |

同左 | 同左 | |

|

B棟ポンプ室 |

- | 給水ポンプ、消防ポンプが停止 | 同左 | |

うち、津波浸水について、地震タイプごとの津波の高さと平潟湾への到達時間は表2のとおり。

表2:津波ハザードマップで想定された5つの地震モデル

| 地震タイプ名 |

最大津波高さ |

平潟湾までの到達時間 |

当パークシティ内の浸水深さ | 津波浸水予想図 |

|

相模トラフ沿いの海溝型地震(西側) |

3.4m | 30分 | なし | 当パークシティに津波は到達しない |

|

相模トラフ沿いの海溝型地震(中央) |

2.9m | 110分 | 0.1~1m | 当パークシティに津波が到達する |

|

元禄関東地震(震源地:房総半島南端の野島崎付近) |

2.8m | 1分 | 0.1~1m | 当パークシティに津波が到達する。当相模トラフ沿いM8.1 房総半島南端の野島崎付近を震源とする。 |

|

元禄関東地震と国府津-松田断層帯地震の連動地震 |

2.8m | 1分 | 0.1~1m | 当パークシティに津波が到達する。 |

|

慶長型地震(旧ハザードマップの想定) |

3.9m | 75分 | なし | 当パークシティに津波は到達しない。 |

表2で分かるように、震源地が「相模湾中央から野島崎沖にかけての海域」となっていたらパークシティが津波浸水する恐れがあります。うち元禄関東地震タイプとそれに連動する地震の場合、地震発生からわずか1分で最大波が平潟湾に到達します。これではとても浸水防止対策を講じる余裕はなく、避難を優先させざるを得ません。

(パークシティ周辺の状況)

旧震災マニュアルで一時(いっとき)集合場所としていた泥亀1丁目公園多目的広場(旧三井グラウンド)は30cm~2m(前図右の黄及びオレンジ)。地域防災拠点である八景小学校でも1m~2mの津波浸水が想定されており、同小学校まで避難するにも浸水域を通る必要があります。

このため、一階の住戸は床上浸水の想定の範囲外であるものの、念のため階段の3階以上に垂直避難するほかは、在宅避難が最も適切ということになります。

d)火災

ガスは震度5強相当以上の揺れで自動的にストップします(注7)。ガス調理器を使用中に地震が発生した場合は、消火よりも、熱湯や油でやけどしないようただちに台所から出て身の安全を守ることを優先し、揺れが収まってから消火を確認しましょう。電磁調理器を使用している場合は地震発生時の自動消火機能があることを確認しましょう。

東日本大震災では、震災時の火災の原因の54%が電気関係でした。建物の倒壊や家具の転倒で配線が損傷し、通電時にショートして出火する通電火災の可能性があります(注8)。その他の出火原因としてはヒーターなどが可燃物に接触して通電時に着火する場合があります。そのほかコンセントにホコリが溜まって漏電する場合があります。

当パークシティでは建物が倒壊する可能性は少ないので、家具の転倒防止を適切に行うことによって、配線損傷による通電火災のリスクを下げることができます。

一方、当パークシティでは金沢消防署に配備されている35m級はしご車が届くのは11階までなので、11階~12階及び13階~14階の踊り場にはホース付き屋内消火栓が設けられています(消防隊員用)。

注7:新UH型マイコンメーター機能説明書(東京ガス)

注8:総務庁消防庁「地震火災対策について」

e)ガラス等の破損

窓ガラス、並びに、食器棚や飾り棚のガラス戸が破損して床に散乱して足を怪我する恐れがあります。また、東日本大震災では当パークシティの高層階で吊り下げ式照明器具が激しく揺れて破損した事例がありました。

ガラス飛散防止シートを貼り、照明器具を天井貼付け型に替えることによってリスクを低減できます。

f)飲料水・生活用水・排水

階段入口の床直上にあるコンセントは20~30cmの浸水(津波、洪水、内水浸水、高潮)で没水し、ブレーカーが落ちて共用部は停電しますが、その階の全住戸が停電します。コンセントが渇いて通電が再開できるようになるまでの間、停電が続くリスクは少なくないと考えられます。要見直し!

パークシティの現在の排水管は耐震仕様ではないため、もし各階段のどこかで排水管が破損すると、その階段全体でトイレの使用はもとより水道も使用できなくなります。さらに、b)に述べた液状化現象がパークシティの一部で起きた場合、その程度によって埋設されているライフラインが破損する可能性がゼロとは言えず、そうなると断水・トイレ排水禁止がさらに長期化しまうリスクがあります。