震災マニュアル第2編 対策本部向けの暫定公開ほか改正について

2025.9.25

防災・防犯協議会事務局

(Mew 2025年秋号 147号 2025年10月25日発行予定)

1.はじめに

東日本大震災の翌年に制定されたパークシティ金沢八景震災マニュアルは、一昨年の2023年に簡易版を制定。本年1月に「第1編 全居住者向け」を改正したのに続き、この度、「第2編 対策本部メンバー向け」を暫定公開したほか、第1編についてもいくつか改正しました。

なぜ「暫定公開」なのかというと、まだまだ議論しなければならない箇所が多く残っているからです。

2.ハザードマップは知らぬ間に変わる

金沢区が今も公開・配布している「津波ハザードマップ」(注1)では当パークシティは津波浸水が想定されていません。ところが2015年に神奈川県が制定したマップ(注2)では各棟の北側道路で「30cm~1m」の浸水となっていました。その房総半島南端周辺を震源とする元禄型関東地震(322年前に発生)及びそれに連動する地震タイプの元データを探したら(注3)、地震発生後たった「1分」で最大津波が平潟湾岸に到達することが分かりました。このタイプの地震は、それまで国の長期評価で「最短2300年間隔」とされていたのが、2016年の産業総合研究所の論文(注4)で「最短500年」で起こっていたことが分かり、そこで想定ケースとして追加されることになったと思われます。

それから、昨年10月に「高潮ハザードマップ」が改訂され(注5)、これまで一部の棟で50cm未満の浸水だったのが、各棟ともに「0.5~1.0m」になっていました。これは「令和元年房総半島台風」(台風15号)で県内でも想定を超えた高潮被害があったことから、評価方法がより精緻になったことによります。

これに対し、1階住戸の床下高さは「1.1m」なので想定の範囲外ですが、津波や高潮の警報が出た時は、念のため1階住戸のみ階段の上方に避難してください。それよりも全棟にわたる電気系統の障害の方が深刻です。

それはさておき、それよりもずっと低い20~30cmの浸水でも管理センターの機能が失なわれることがわかってきました。

津波と高潮に加えて(注6)と内水浸水(下水道からの氾濫)(注7)でも各棟で50cm未満の浸水が想定されています。これに対し、各棟のピロティーや階段入口にあるコンセントが地面から20~30cmの高さにあります。これらが浸水したら短絡して停電しますが、この程度の浸水であれば停電は共用部に留まり、地域の電気が復旧すれば、住居部(専有部分)の電気、火災探知機、エレベータなどの機能は維持されます。

ところが床下高さのない管理センターはこの程度の浸水で非常電源も含めて停電し、全ての機能が失われてしまいます。現在、当パークシティは幸運にも24時間常駐体制にあり、もし停電しても非常発電機が起動して一斉放送、通報があった各住戸への応答などが可能ですが、それができなくなります。

このため、まずは50cm未満の浸水を想定して管理センターと各棟の外壁のコンセントや接続箱のほか浸水が侵入して短絡する箇所がないか探し、それによる影響の調査を始める必要があるでしょう。

このほか、防災スピーカ(注8)の音声が聞こえない当パークシティでは、津波警報を屋外にいる人々にどう伝え、棟内の階段に避難させるかという問題があります。

注2:神奈川県津波浸水想定図(横浜市金沢地区から横須賀市追浜地区)

注3:津波浸水予想図:元禄関東地震タイプ、及び、元禄関東地震と国府津-松田断層帯地震の連動地震タイプ

注4:元禄型関東地震の再来間隔、最短2000年ではなく500年(産業総合研究所)

3.トップダウン型からボトムアップ型へ

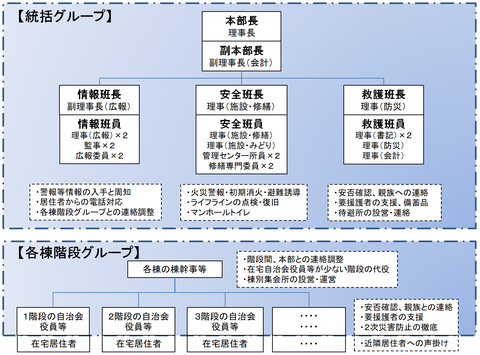

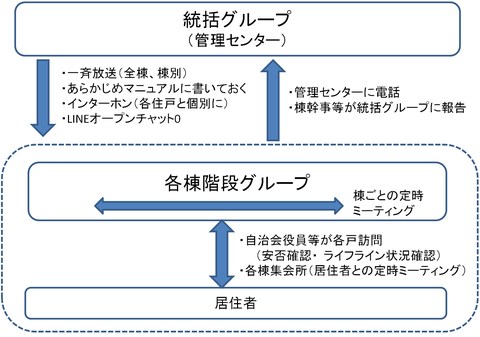

以上のことを考えて、必要な放送内容はマニュアルに書いておき、居住者がそれを踏まえて近隣と協力するボトムアップ型の体制に転換することにしました(図1、図2参照)。

表1 統括グループと各棟階段グループ

図2 対策本部と居住者との間の情報伝達

すなわち、旧マニュアルでは各階段から選出された自治会役員が1人で安否確認することとしていたのを、新旧役員の2人体制とし、安否確認と要援護者支援に加えて、ライフライン確認も行うなど、居住者との対面コミュニケーションを増したいと思っています。

さらに、棟幹事長、棟副幹事長、棟幹事には、手薄な階段への応援、棟ごとの定時ミーティングの開催又は集会所の設営についてもお願いし、階段間の連絡と管理センターにいる統括グループとの連絡役を担っていただけないかと考えています。

一方、津波の心配がない場合は、管理組合理事を中心とする統括グループが集合し、管理センターの機能を大いに活用します。まず、平常時に管理センター所員が対応しているトラブルが同時多発する事態に対処できるよう、新たに管理センター業務の実習機会を設けたいと思っています。

4.在宅避難という名の孤立集落

在宅避難・垂直避難に変わった結果、弁当が配給され、仮設トイレもある避難所と比べて、エレベータが止まった時の高層階は、「在宅避難」という名の「孤立集落」になりかねません。

幸い、今のエレベータは地震時・停電時に最寄り階まで運転を続けてドアを開くという機能が追加されているため、地震時に閉じ込められるリスクは少なくなっています(注9)。閉じ込め事故や余程の被害がない限り、地域の停電が復旧すれば運転を再開することを考えています。

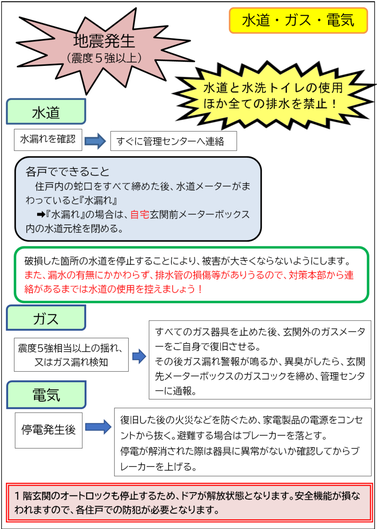

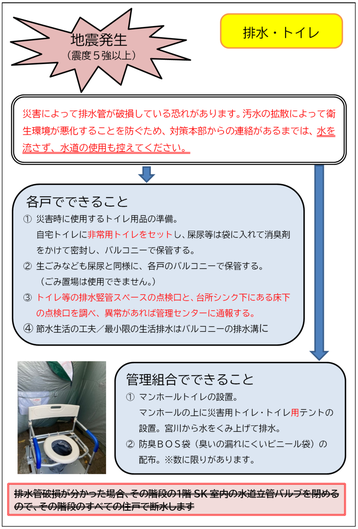

津波や高潮で大きな浸水があった場合を除けば、生活上の障害となるのは停電が解消するまで電気と水道が使えないことと、排水系統に異常がないことが確認できるまで水洗トイレが使えないという点でしょう。

これらを居住者と対策本部でなるべく早く復旧する観点から、取り組みを表1にまとめました。

表1 地震発生直後のライフラインの点検とその後の復旧

| 居住者(各棟階段グループが支援) | 統括グループ(管理センターに設置) | |

| 電気 |

①周辺地域の電気が復旧しても自宅が停電したままだったら、自宅内のブレーカーを点検し、短絡の原因を除去してからブレーカーを上げる。 ②復旧しなければ管理センターに通報。 |

①停電で給水ポンプが止まったら水道の使用を控えるよう一斉放送。 ②周辺地域の電気が復旧したら、給水ポンプの運転を再開。 ③階段全体が停電したままなら、各棟の主幹盤室等のブレーカーを点検し、復旧しなければ修理を手配。 |

| ガス |

①震度5強以上でガスが自動停止した場合は各住戸で復旧。 ②ガス漏れ警報が鳴るか、異臭あれば、自宅玄関先のメーターボックス内の元コックを締め、管理センターに通報。 |

①ガス漏れ警報が鳴るか、ガス漏れ通報があれば、現場の措置を確認し、現場の措置を確認し、修理を手配。 |

| 水道 |

①震度5強以上で水道の使用を控える。 ②水漏れを目視するか、水道メーターで水漏れ確認したら自宅玄関先メーターボックスの水道元栓を締め、管理センターに通報。 ③その他の住戸は、給水ポンプが再稼働した時点で最小限の水道使用を解禁。 |

①震度5強で水道の使用禁止を放送。 (停電したらポンプ室の給水ポンプが停止) ②水漏れ通報があったら、現場の措置を確認。 ③地域の停電が回復したら、給水ポンプの運転を再開し、最小限の水道使用と、最小限の生活排水のバルコニーから捨てることを解禁。 ④排水が解禁された住戸は、水道使用も全面解禁。 |

|

排水竪管 ・ 下水道 |

①震度5強以上で自宅水洗トイレに非常用トイレをセット ②液状化現象が起きた場合)1階住戸は浴室等の排水口を点検。逆流の兆候があれば管理センターに通報。 ③(上記以外)2か所の排水竪管周りを毎日点検、異常があれば管理センターに通報。最小限の生活排水はバケツに溜め、バルコニーから捨てる。 |

①(液状化現象が起きた場合)路面の変形が大きい箇所のマンホールを開け、流れていれば1階住戸での排水を解禁。滞留していればその棟全体で排水を禁止。修理を手配。 ②地震発生後24時間経っても汚水漏れ通報がどこからもない階段では、水道が復旧次第、14階でバケツ洗浄試験を実施。 ③さらに24時間経っても水漏れ通報がない階段では水洗トイレ使用ほか排水を解禁。 |

津波の心配がなければ、介護を要する方や負傷者にはB棟プレイルームや管理センター1階の和室に救護室を設けます。ライフラインの修理を要したり、出火・延焼・床上浸水があった住戸については、親族を頼るなどの越境避難のほか、近隣の受け入れ可能な避難所を探すことになります。

注9:エレベーター地震対策、及び、エレベータ停電対策(東芝エレベータ株式会社)

5.パークシティが独力でできることは?

震災時は異常がないことを調べるだけで何日も掛かることもあり得ます。

(水道)

これまでは水漏れ通報があったらB棟ポンプ室の給水ポンプを止め、かつ通報があった階段1階SK室内の水道元バルブも締めることにしていました。今回、水道管の破断のような極端な水漏れが起こった場合を除き、給水ポンプを止めず、SK室内の元栓も締めずに、「水漏れがあった住戸の玄関先メーターボックス内の水道バルブ」を各自で締めるだけとしました。なおこのバルブ、固くなって動かない場合があるのでご注意。

もし停電で給水ポンプが止まった状態のまま、各住戸が水道を使い続けると水道管内の圧力が低下し、給水ポンプの運転を再開しても圧力が上がるまで時間が掛かり、赤水が出る場合もあるので、ポンプ停止中は水道使用を禁止することとしました。

なお、給水ポンプの運転中は、やむを得ない場合に限り水道を使用してよいこととし(シンク等に流さず、バケツに溜める)、糞尿を除く最小限の生活排水はバルコニーの排水口から流してよいことにしました。1階住戸はバルコニーの排水口が枯れ葉等で詰まったままになっていないかご注意。

(排水)

今回、液状化現象が起きた場合は統括グループが液状化現象の生じている箇所のマンホールを開けて下水の流れを見て大丈夫なら、1階のみ排水を解禁することにしました。判断しにくかったらバケツに水を溜めて流してみる必要があります。

排水竪管については、それが垂直に通っている2か所周りの壁、床、天井を毎日点検してください。汚水漏れ通報の状況を見て14階でバケツ洗浄試験を行い、その結果を見て排水を解禁します(注9)。点検場所は何種類もある住戸タイプによって異なるので、今後八景HPで分かるようにします。

注8:集合住宅の「災害時のトイレ使用マニュアル」作成手引き(公益社団法人空気調和・衛生工学会 集合住宅の在宅避難のためのトイレ使用方法検討小委員会)

(安否確認と親族への緊急連絡)

地震発生後、自治会新旧役員は安否確認ステッカーが玄関ドアに貼り出されていない場合はドアを叩き、ポスト差込口から大声で呼び掛け、耳を澄まします。もし返事がなくても、助けを求める声が聞き取れないだけかもしれません。これは地震に限らず、一人暮らし高齢者世帯ならいつでも起こりえます。

バルコニー側から突入するには親族等の許可が必要です。要援護者マップに係るアンケートなどの調査には必ず回答するようにしましょう。

(出火防止と初期消火)

どうしても避難が必要な津波と火災。うち火災について、家具の移動等で電線が損傷し、通電再開時に出火するケースが多いとされています。突っ張り棒だけで安心している方は、改めて再チェックしましょう。

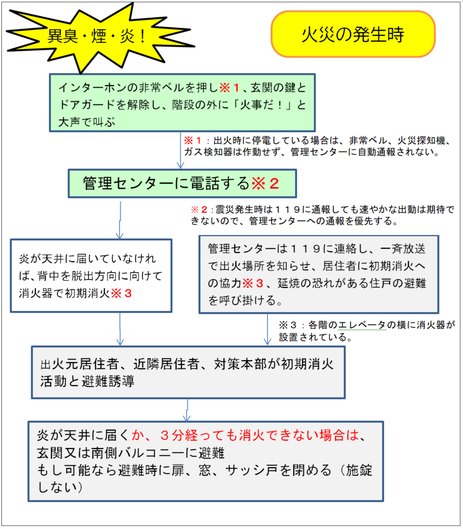

初期消火を諦めて避難する判断基準として、「火が天井に届いたら」を「火が天井に届くか、3分経っても消火できなかったら」に改めました(注11)。また出火時の優先順位として、玄関扉の鍵とドアロッカーの解除、階段に向かって大声で助けを呼ぶ、管理センターに電話連絡するという順序としました。

注11:火災を防ぐ初期消火の方法(ASLOK)

以下は2025年1月の「第1編 全居住者向け」の改正時の解説

震災マニュアル本文の解説

2024.12.13

防災・防犯協議会事務局

(はじめに)

パークシティ金沢八景震災マニュアルは、東日本大震災の翌年2012年に制定され、2023年に内容を大幅に見直した居住者向け簡易版が制定されました。

今回の震災マニュアルの改正は、基本的にはこの居住者向け簡易版にMew No.137(2023年春号)に掲載した解説を添えた形式に変更するとともに、事前の備え、すなわち家具転倒防止など住戸内リスクの低減と、ライフライン被害に備えた備蓄をより重視した内容に改めています。併せて、マニュアルを「第一編 居住者向け」と「第二編 対策本部メンバー向け」に再編しています。

以下、主なポイントを説明します。

1.想定震度と家具の転倒防止とガラス飛散防止

〇家具の転倒防止

地震ハザードマップでの想定震度は「6強」です。東日本大震災で金沢区が経験した揺れは、実は「震度4」であったことが分かりました(出典1)。震度6強は最大加速度で比べて震度4の10倍~17倍です。

高層階では、出典3によると「地上で震度5強の揺れに対し、10階で震度7になる。」とあります。では、地上で「震度6強」だと10階で「震度8」になるのかというと、そもそも7を超える震度は規定されていません。それはこれまで観測されていないからというのが主な理由ですが……。

(新マニュアルの2.a) 想定震度を参照)

ここで心配なのは、当パークシティでは家具の転倒防止が難しい箇所が多く存在するという点です。

そこで横浜市家具転倒防止対策助成事業(出典2)を実施している横浜市建築士事務所協会に相談しました。ダクト下の場合は突っ張り棒とダクトの間に板を差し込む、コンクリートへの接着は溶剤の匂いの問題もあるため、震度7の試験に合格した粘着型転倒防止器具と他の転倒防止器具を組み合わせる等の助言を頂き、マニュアルに反映させました。

これで転倒を完全に防止できなくても、転倒する家具から逃れる時間は稼げるかもしれません。十分な固定が難しい家具はリビングや寝室に置かずに、タンス専用の部屋に集めましょう。

防音性の高い当パークシティでもし誰かが家具の下敷きになっても助けを求める声が聞き取れるでしょうか? もし声が聞こえても住民同士で助け出すことができるでしょうか?

突っ張り棒のみに頼っている方はぜひ新マニュアルをお読みください。

出典1:災害時地震・津波速報-平成23年(2011 年)東北地方太平洋沖地震(気象庁、2011年8月17日)

出典2:住宅構造研究所~地震と住宅の歩み

出典3:あなたは何階に住んでいますか? 1階は震度5強でも10階では震度7!? 高層ビルの危険を実験で検証

〇通電火災の防止

転倒防止によって家具が激しく移動して配線が損傷し、停電から回復する際に起こりうる「通電火災」のリスクも減らせます。

〇ガラスの飛散防止

それに加えて、今回の改正ではガラスの飛散防止をお薦めしています。もし地震が夜間に発生し停電した場合、ガラスで足を怪我することを避けるのは困難です。

東日本大震災では上層階で吊り下げ型蛍光灯が激しく揺れて蛍光灯の破片が床に散乱した例があります。天井貼付け型への買い替えを考えましょう。

併せて、食器棚・飾り棚の前面ガラス、並びに、バルコニーに面したガラス戸にガラス飛散防止フィルムを貼ることをお薦めします。後者は台風直撃時の風害対策にもなります。

これまでのガラス飛散防止フィルムはかなりのコツと経験が必要でしたが、最近は貼り直しできるタイプが販売されています。

2.津波・内水浸水による影響と対応

以前の津波ハザードマップ(慶長型地震)と洪水ハザードマップでは当パークシティの浸水はありませんでした。その後神奈川県の津波ハザードマップが改訂され、さらに内水浸水(下水道からの氾濫)ハザードマップが作成された結果、当パークシティ内でも場所によっては30cm~1mの浸水が想定されることになりました。

すなわち、当パークシティの建設当時は津波や内水浸水による被害を十分に想定していなかった可能性があります。

詳細に見ると各棟北側の階段入口に面した道路で浸水30cm~1mとなるのに対し、1階住戸の床下高さは1.1mなので、想定の上では床上浸水の範囲外となります。

一方、各階段入口の床上にあるコンセントは30cm強の津波・内水浸水でショートして停電になります。コンセントが乾燥するまで何日か待てば応急的に復旧できますが……。

また、床下の高さがわずかしかない管理センター1階の火災監視盤・放送盤が浸水すると、火災監視と全住戸への一斉放送ができなくなります。さらに、数十cmの浸水で各棟の主幹盤室内のインターネット回線用機器が浸水し、B棟のポンプ室の制御盤も浸水すると、給水ポンプと消防ポンプが使えなくなります。

もしD棟とF棟にある変電設備が浸水すると、停電期間はより長期化するでしょう。

ここで問題なのは、津波の到達時間です。津波ハザードマップの元となった技術資料を調べたところ、房総半島南端の野島崎付近を震源とする元禄関東地震若しくはそれと連動する地震モデルの場合、わずか「1分」で最大波が平潟湾岸に到達することが分かりました(神奈川県県土整備局河川下水道部港湾課なぎさグループに確認済み、表1参照)。

これでは管理センターほかの浸水防止対策どころではなく、避難が最優先です。

表1で分かるように、平潟湾への津波の到達時間と当パークシティ内の浸水深さは、震源地がどこかによって大きく異なります。地震速報で震源地が「相模湾から野島崎沖にかけての海域」となっていたら要注意です。

表1:津波ハザードマップで想定された5つの地震モデル

| 地震タイプ名 |

最大津波高さ |

平潟湾までの到達時間 |

当パークシティ内の浸水深さ | 津波浸水予想図 |

|

相模トラフ沿いの海溝型地震(西側) |

3.4m | 30分 | なし | 当パークシティに津波は到達しない |

|

相模トラフ沿いの海溝型地震(中央) |

2.9m | 110分 | 0.1~1m | 当パークシティに津波が到達する |

|

元禄関東地震(震源地:房総半島南端の野島崎付近) |

2.8m | 1分 | 0.1~1m | 当パークシティに津波が到達する。当相模トラフ沿いM8.1 房総半島南端の野島崎付近を震源とする。 |

|

元禄関東地震と国府津-松田断層帯地震の連動地震 |

2.8m | 1分 | 0.1~1m | 当パークシティに津波が到達する。 |

|

慶長型地震(旧ハザードマップの想定) |

3.9m | 75分 | なし | 当パークシティに津波は到達しない。 |

3.避難

同じくマップによると、旧マニュアルで「いっとき集合場所」としていた泥亀一丁目公園多目的広場(旧「三井グラウンド」)、同じく避難先としていた「地域防災拠点」(八景小学校)とそこへの避難経路(宮川沿い)の浸水深さは1m~2mとなっています。

津波の心配がない場合であっても、防災スピーカーの音声が届かない多目的広場に集合したのでは、非常電源で情報収集しやすい管理センターとの往復に時間と人手がかかり、トイレにも遠いので、ベストな場所とは言えません。

これが在宅避難を中心とすることになった第一の理由です。ただし床上浸水の恐れがある居住者は階段の上方に、出火した居住者並びに延焼の恐れがある居住者は延焼の恐れのない隣の階段に避難します。もし隣の階段に避難する途中で津波に巻き込まれる恐れがある場合は、バルコニーの隔壁板を蹴破って隣のバルコニーに避難する必要があります。

(新マニュアルの3.2 地震発生時と避難を参照)

(パークシティ外の避難生活場所:新マニュアルの添付8 パークシティ内外の避難場所を参照)

4.地震発生後の被害拡大防止

家族の身の安全が確認出来たら、次は出火・漏水・汚水拡大による被害拡大の防止です。

ガスは震度5相当以上の揺れで自動的にストップします。もし調理中に地震が起きた時、火を消すことよりも、ヤケドや怪我のリスクが高い台所から直ちに逃げることが優先されます。

火事は地震発生直後だけでなく、停電から回復した時、配線の損傷個所やヒーターと可燃物の接触箇所から出火する「通電火災」にも注意する必要があります(出典4)。

もし水道管や排水管がどこかで壊れていることに気付かず、水道や水洗トイレを使い続けると被害が拡大します。

特にトイレは地震発生後にすぐ必要となる設備ですが、当パークシティの今の排水竪管は耐震仕様ではないので、震度5強以上の地震が起きたら水洗トイレの使用ほか一切の排水が禁止されます。

ただちに自宅トイレに便器カバー用と汚物用のポリ袋をセットし、凝固剤、防臭BOS袋、消臭剤を使って用を足せる状態を整えるようにしましょう。

(新マニュアルの3.3a) ライフラインの点検と2次被害の防止を参照)

参考動画: BOS非常用臭わないトイレセット 使い方

5.火災発生時

当パークシティでは、停電すると非常用発電機が自動起動し、管理センターの電気が維持されるため、津波情報や火災監視情報に基づいて避難誘導や危険回避行動を対策本部から全戸に一斉放送が可能です。

すなわち、火災警報が鳴ったら管理センターからインターホンで誤報でないことを問い合わせのうえ、一斉放送で火災発生場所をその棟の全住民に知らせ、避難と初期消火への協力を求めることができます。

防音性のよい当パークシティで「火事だー」と大声を出しても、はたして近隣住民に声が届くでしょうか?

この便利な機能が津波によって失われたらどうなるでしょう? 一人暮らしの世帯で火災が発生したら、居住者自身で初期消火することと近所に火災発生を伝えることの2つを同時に行うことができるでしょうか?

ここで各住戸から管理センターに緊急連絡する場合を考えてみましょう。管理センター所員がほかのことに追われて電話を取れなかったり、話し中だったり、回線混雑で通じなかったり……。ひかり電話など停電中に使えない場合もあるでしょう。

別の例として、床上浸水や延焼の恐れがある居住者は、避難中にどうやって対策本部と連絡を取るのでしょうか? 一斉放送が使えたとしても住戸外では聞こえないので、別の連絡方法を考えなければならないでしょう。

このように、消火器の所在、有効期限、操作方法を確認しておくとともに、いざ災害が発生したら、近隣住民同士でお互いの無事を確認しあい、助け合えるようにしておくことが基本になるでしょう。

今回の「第一編 全居住者向け」はそのためのガイドラインと考えてください。

(新マニュアルの4.4 地震発生時を参照)

6.在宅避難生活と排水の問題

在宅避難生活でまず思い浮かぶのは停電と断水です。エレベータが止まった高層階への水の運搬は高齢者でなくとも大変な問題です。

ところがもっと深刻なのは、前4.に述べたように排水竪管が損傷した場合、若しくは「排水竪管が大丈夫なことが確認されるまで排水できない」という問題です。

水洗トイレだけでなく、洗濯、風呂、食器洗い、洗顔・歯磨き、カップ麺の残ったスープ……。もし断水に備えてバスタブに残り湯を溜めても流すことはできないのです。

震災後、専門家が出払っている状況で、自分たちで損傷の有無を確認する方法はないのか、また、確認できるまでの間水を使わない生活方法、やむを得ず生じた排水を処理する方法などの検討が今後必要です。

そのほか避難生活に必要な様々な情報を伝えるうえで、もし「一斉放送」が使えなくなった場合、高層階の高齢者にどうやって伝えるかも大きな問題です。

そのほか避難生活に必要な様々な情報を伝えるうえで、もし「一斉放送」が使えなくなった場合、高層階の高齢者にどうやって伝えるかも大きな問題です。

(新マニュアルの3.1 c)簡易トイレを参照)

(新マニュアルの3.3 b)排水・トイレを参照)

7.対策本部メンバー向けマニュアルの作成に向けて

今回の改正は全居住者向けが中心です。今後、自力では避難・情報収集が出来ない方(避難行動要支援者)、その他災害発生時に何らかの配慮が必要な高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人などの方々(要配慮者)へのサポート、長期化する在宅避難生活の維持のために必要な方策を具体化していくことになります。

対策本部は管理組合と自治会がトップダウン的に体制を作れるとは限りません。津波で中央監視・放送機能が失われる万一の事態に備えるなら、居住者がそれぞれ家族の身の安全を確保し、情報収集し、近隣の安否を確認し合い、階段ごとに協力関係を作っていくボトムアップ的な体制こそが現実的かもしれません。

だとすると、平常時において

- 当パークシティの脆弱性の把握と改良

- 起こりうる事態を踏まえた防災訓練

- 住戸内のリスク低減と備蓄についてのセミナー

- 要配慮者・避難行動要支援者の把握

- 震災時に必要となる専門家の把握

などを企画し実施することがますます重要になってくると思われます。